- Tiga Periode

- MK dan Demokrasi Para Demagog

- Menghidupkan Publik pada Pentas Kontestasi Politik

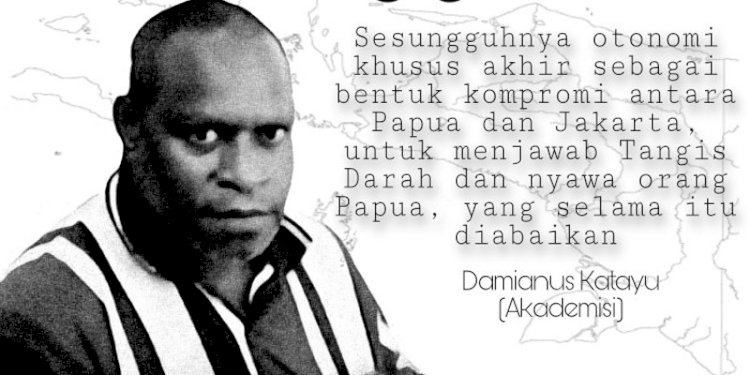

SESUNGGUHNYA Otonomi khusus lahir sebagai bentuk kompromi antara Papua dan Jakarta, untuk menjawab jeritan tangis, darah, dan nyawa orang Papua yang selama itu diabaikan. Kesenjangan pembangunan di berbagai sektor, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun infrastruktur seakan terlupakan oleh Jakarta.

Ada sejarah penuh penderitaan (memoria passionis) Papua berupa pelanggaran HAM, tindakan-tindakan diskriminatif, stigmatisasi bahkan bentuk-bentuk rasisme yang dilakukan terhadap Orang Asli Papua. Kondisi ini telah mengakibatkan kekecewaan yang bermuara pada melemahnya kepercayaan rakyat, khususnya orang asli Papua terhadap Pemerintah, yang diekspresikan dalam berbagai bentuk perlawanan.

Termasuk keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI yang kini semakin mengkristal.

Otonomi Khusus di Provinsi Papua dengan slogan “menjadi tuan di negeri sendiri” sesungguhnya akan memberikan akses bagi kebangkitan entitas orang asli Papua atau kebangkitan Papua (Papuan Spring), (Jaap Timer, 2007:598).

Substansi penting dari kebijakan otonomi khusus yang dirumuskan oleh Tim Asistensi yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Papua sebagai masukan dalam pembahasan draft RUU Otsus Papua sebagai berikut (Solossa, Perviddya; 2005) adalah:

1. Penerapan desentralisasi pemerintahan;

2. Perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua;

3. Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi;

4. Penghargaan terhadap etika dan moral;

5. Penghormatan terhadap HAM;

6. Penegakan supremasi hukum;

7. Penghargaan terhadap pluralisme;

8. Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Nilai-nilai tersebut telah bergeser, mengapa demikian? Karena dalam perjalanan panjang pelaksanaan otonomi khusus di Papua, yang kini memasuki masa injury time, telah terjadi tarik menarik kepentingan bahkan konflik yang tak kunjung selesai.

Sehingga telah menimbulkan trauma dan rasa ketidakpercayaan, bukan hanya terhadap elite-elite Papua dan elite-elite Jakarta. Bahkan rasa nasionalisme orang asli Papua terhadap NKRI semakin dipertanyakan.

Tentunya ada banyak alasan yang melatarbelakanginya, asumsi elite-elite Jakarta, dengan triliunan rupiah yang diberikan melalui dana otonomi khusus mestinya dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi. Sementara asumsi elite-elite Papua; Jakarta tidak serius melaksanakan undang-undang otonomi khusus di Papua, ibarat lepas ekor pegang kepala.

Konflik kepentingan, antara elite-elite Papua dan elite-elite Jakarta, bukan menyelesaikan permasalahan kesenjangan pembangunan, justru menambah daftar panjang kesenjangan pembangunan di segala bidang.

Masih ditemukan gizi buruk di daerah, juga masih ditemukan anak murid setingkat SMP bahkan SMU yang belum bisa CALISTUNG, implikasi lain adalah memburuknya situasi HAM di Papua, serta masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lain yang terjadi.

Dan permasalahan-permasalahan tersebut rata-rata terjadi pada orang asli Papua di tingkatan paling bawah (grass root). Ucu Martanto (Sylvana Apituley dkk, 2015) memaparkan, konflik Papua dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, terutama faktor politik.

Aspek-aspek pendorong konflik adalah sekuritisasi Papua yang menekankan pendekatan keamanan, ketidakadilan sosial, minimnya penghargaan terhadap budaya lokal dan perusakan lingkungan telah tersublimasi dalam ruang aktualisasi keseharian masyarakat Papua.

Obat penawar yang diberikan “Otonomi Khusus” bukan untuk menyembuhkan penyakit kronis yang sudah bertahun-tahun menggerogoti tanah Papua. Justru otonomi khusus menjadi bagian dari masalah baru yang terjadi di era reformasi, karena roh dari amanat otonomi khusus belum tidak dengan baik.

“Raport Merah” atau tidak dalam implementasi otonomi khusus selama ini? Hal ini melahirkan dua opini. Pertama; Jakarta membangun opini bahwa Otonomi Khusus berhasil. Tetapi sesungguhnya Jakarta sendiri merasa khawatir terhadap implementasi kebijakan otonomi khusus yang diberikan melalui amanat UU No 21 tahun 2001.

Kedua, Papua membangun opini bahwa otonomi khusus gagal, kelompok elite menawarkan bongkar ulang UU No 21 tahun 2001, dengan pemberian kewenangan yang besar. Sementara kelompok bawah (grass root) yang dimotori oleh LIPI dan beberapa LSM menawarkan dialog sebagai solusi damai.

Sisi lain, ada kelompok kombatan dan kelompok-kelompok perjuangan lainnya setia pada “Papua Merdeka”. Terlepas dari opini yang berkembang, otonomi khusus harus dipandang sebagai resolusi konflik, maka kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam amanat UU No 21 tahun 2001 harus dilaksanakan dengan baik.

Perlu juga diakui bahwa implementasi otonomi khusus di Papua ada banyak memberikan perubahan, walaupun banyak mengisahkan permasalahan-permasalahan yang tak kunjung terselesaikan, yakni konflik berkepanjangan yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Untuk itu perlu ada goodwill dari kedua bela pihak, baik Jakarta maupun Papua untuk duduk bersama dalam “para-para adat” dalam rangka mencari formulasi baru tentang bentuk afirmasi action. Artinya harus sama-sama saling mengakui keberhasilan ataupun kegagalan dari sebuah kesepakatan yang diberi nama “Otonomi Khusus”.

Bongkar ulang ataupun revisi sebagian pasal, ada pada kewenangan, sesuai dengan pada Pasal 77, UU No 21 Tahun 2001, bahwa Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara Jakarta mengambil jalan pintas dengan membentuk Pansus tanpa mempertimbangkan suasana kebatinan yang dirasakan oleh orang asli Papua melalui mekanisme rapat dengar pendapat (RDP) yang digagas oleh Majelis Rakyat Papua.

Konflik kepentingan sudah terlihat sejak awal, yakni soal siapa yang berwenang mengevaluasi UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Konflik tersebut yang akan berdampak pada penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O21 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2oo1 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Konteks Historis Otsus

Pro-kontra penerapan otonomi khusus di Papua baik melalui UU No 21 Tahun 2001 dan kini diawali dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, memiliki sejarah panjang.

Ada sejarah penuh penderitaan (memoria passionis) terjadi di Papua, yang diawali sejak Indonesia ingin merebut Papua dari Belanda. Amerika Serikat turut memberikan kontribusi dalam upaya Indonesia merebut Papua dari Belanda, yakni; adanya kepentingan ekonomi, terkait eksplorasi tambang emas di Timika dan serta kepentingan politik global, yaitu perang dingin antar Blok Barat dan Blok Timur.

Dua kepentingan tersebut melatarbelakangi sehingga terjadi Konspirasi antara Indonesia dan Amerika melalui Act Of Free Choice (PEPERA) tahun 1969, yang kini masih diperdebatkan.

Perdebatan tersebut telah melahirkan daftar panjang konflik, yang tak kunjung terurai, ibarat benang kusut. Status politik Papua telah menjadi menjadi sumber utama konflik antara Papua dan Jakarta, "NKRI Harga Mati" dan "Papua Merdeka" harga mati, menjadi jargon yang selalu dikampanyekan. Sehingga telah mengabaikan nilai-nilai kemanusian. Sama-sama mengambil posisi yang tidak pernah dipertemukan dalam forum dialog untuk mencari solusi yang tepat.

Jakarta menggunakan kapasitas negara untuk melakukan pressure terhadap Papua dengan dalil kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka pendekatan dengan berbagai kebijakan mulai diarah ke Papua.

Berbagai pendekatan kebijakan yang dilakukan di Papua belum mampu untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan mendasar yang sedang menggerogoti manusia Papua. Bersamaan dengan itu, perlawanan-perlawanan untuk memisahkan diri dari NKRI semakin masif.

Semakin dikekang dalam sistem totaliter, maka akan menimbulkan daya pekas, pandangan tersebut diutarakan oleh Sidik Jatmika (2001) dalam membaca dinamika politik lokal di indonesia pasca reformasi. Hal ini terjadi di Papua pada saat pemerintahan Orde Baru, ruang kebebasan ekspresi dibumkam oleh kekuatan militer, semua sektor dikuasai oleh militer, baik sebagai pelaku ekonomi, politik, pembangunan dan perlindungan masyarakat.

Tetapi semangat perlawanan untuk memisahkan diri dari NKRI tak kunjung padam. Gerakan reformasi tahun 1998 dengan menumbangkan Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan, telah menjadi spirit bagi kebangkitan daerah-daerah yang selama itu dikekang, termasuk Papua. Timor-Timur merdeka berdasarkan hasil referendum yang diberikan oleh Presiden Habibie, pada tahun 1999. Sementara tuntutan yang sama pula datang dari Papua yang diwakili oleh 100 pemimpin (Tim 100) dari seluruh Papua.

Timmer (2007) menyebutkan sebagai Papuan Spring, Presiden Abdurrahman Wahid menggantikan nama Irian menjadi Papua dan mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai lambang kultur berdampingan dengan bendera Indonesia.

Ekspresi perlawanan terhadap Jakarta melalui konsolidasi Musyawarah Besar (MUBES) dan Kongres Papua pada tahun 2000 yang diprakarsai oleh Theys Hiyo Eluay dan Tom Beanal telah menghasilkan beberapa resolusi yang mengarah pada kemerdekaan Papua.

Berbarengan dengan euforia Papua Merdeka, maka Jakarta mulai mendaur ulang arah kebijakan untuk meredam tuntutan merdeka yang sedang terjadi di Papua. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Jakarta, yakni pemberian otonomi khusus melalui UU No 21 Tahun 2001 dan pemekaran dua provinsi, yakni Provinsi irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah serta beberapa kabupaten/kota.

Sebagai win-win solution, maka otonomi khusus menjadi kebijakan alternatif . Sumule (Timer, 2007) menyebutkan otonomi khusus adalah pilihan politis yang mengindikasikan suatu kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat. Otonomi khusus juga dipandang sebagai satu langkah penting menuju keadilan bagi rakyat Papua yang terabaikan.

Dengan kebijakan afirmasi action tersebut paling tidak akan meminimalisir konflik yang selama itu terjadi, karena terdapat nilai-nilai dasar yang tertuang dalam amanat Otonomi Khusus Papua, seperti Perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua; Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi; Penghargaan terhadap etika dan moral; Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia; Supremasi hukum; Penghargaan terhadap pluralisme; dan Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Resolusi yang Tersandera

Jika Ingin Damai, Bersiaplah Untuk Berperang (Si Vis Pacem Para Bellum). Peribahasa ini Romawi Kuno yang ditulis oleh Romawi Publius Flavius Vegetius Renatus: Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum. Peribahasa tersebut ini ibarat pedang bermata dua, karena bisa menguatkan ideologi negara, juga bisa menghancurkan ideologi suatu negara.

Karena konflik yang berkepanjangan dapat menguntungkan juga dapat merugikan suatu negara. Dinamika konflik yang berkepanjangan, baik itu konflik vertikal maupun horizontal yang selama ini terjadi di Papua, dan hingga kini belum menemukan titik terang penyelesaian, sangat merugikan kedua bela pihak.

Negara akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membiayai operasi-operasi militer di Papua, sementara kondisi geografis Papua yang cukup sulit. Karena pendekatan militer, dengan pengiriman pasukan secara besar-besaran selama ini tidak membuahkan hasil, justeru menjadi pemicu (trigger) perlawanan bersenjata yang semakin masif.

Implikasi lain yang muncul adalah intervensi politik dari negara-negara lain yang mempunyai kepentingan terhadap Papua. Sisi lain konflik ini sengaja diciptakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya eksploitasi sumber daya alam, misalnya hasil laporan bertajuk “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua : Kasus Intan Jaya yang diluncurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, dan Gerakan #BersikanIndonesia.

Berdasarkan hasil laporan tersebut, terindikasi operasi militer di Intan Jaya dalam rangka menguasai tambang di Blok Wabu, (tempo.com, 29 Agustus 2021).

Sesungguhnya Jakarta harus banyak belajar dari kegagalan yang ada, pendekatan militer yang pernah diterapkan di Timor-Timur, yang kemudian merdeka.

Menanggapi peristiwa penembakan di Maybrat, Pigai menganalisis dalam sudut pandang teori pertahanan, bahwa serangan demi serangan yang dilancarkan kepada aparat ini dikarenakan negara melawan sebuah etnis, dalam teori yang tidak dijabarkan secara detail oleh Pigai itu, ketika terjadi demikian maka negara akan kalah.

"Lihat saja Afganistan, aliansi Nato dipimpin Amerika dan negara adidaya saja tidak ada apa-apanya ya pada Taliban, Pakistan dan Bangladesh hancurkan India, Rusia 15 negara dengan etnis beda, Yugoslavia pecah dengan etnis sendiri," (RMOL.ID, 2 September 2021)

Otonomi khusus yang menjadi pintu masuk sebagai resolusi konflik harus dikemas dengan baik, karena bukan persoalan isi kontennya, tetapi proses lahirnya otonomi khusus harus sesuai mekanisme dan bersifat aspiratif.

Jika dicermati dengan baik proses lahirnya UU No 21 Tahun 2001 dan juga UU No 2 Tahun 2O21 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2oo1 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, tidak terlepas dari konflik kepentingan. Bahkan ketika proses evaluasi sedang didorong, berbarengan dengan intensitas kekerasan di Papua sangat tinggi Papua.

Bagaimana penerapan sebuah kebijakan yang namanya otonomi khusus bisa berjalan secara maksimal, sementara locus implementasi kebijakan tersebut masih dalam suasana konflik?

Sisi lain di awal penerapan UU No 2 Tahun 2O21 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2oo1 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, kita sudah dipertontonkan dengan tindakan rasisme yang dilakukan oleh kedua oknum anggota POM AU di Merauke dan beberapa kekerasan-kekerasan lain yang kini sedang terjadi.

Sesungguhnya sebelum evaluasi dan penerapan undang-undang otonomi khusus, seyogyanya Jakarta berdialog dengan pihak-pihak yang bertikai di Papua untuk mencari solusi yang terbaik.

Sylvana Apituley, dkk (2015) dalam "Anyam Noken Kehidupan Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM", mengatakan bahwa dialog penting sebagai jalan ketiga di tengah kebuntuan dan stagnan penyelesaian konflik yang sangat terbatas dan umumnya didominasi oleh solusi karakter “harga mati" (NKRI Harga Mati atau Papua Merdeka Harga Mati). Ini berpotensi melanggengkan kekerasan dan konflik berkepanjangan.

Maka tawarannya adalah Dialog demi “harga hidup” (kehidupan semua).

Belajar dari Aceh, sebelum berlakunya undang-undang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melakukan perundingan damai yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center.

Kini UU No 2 Tahun 2O21 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2oo1 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah ditetapkan. Hanya Keledai yang jatuh di lubang yang sama dua kali. Pepatah Yunani yang dipopulerkan oleh Homer dan Aesop, memberikan pembelajaran bagi kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan demikian otonomi khusus tidak menjadi "Resolusi Yang Tersandera”.

Penulis adalah Dosen Pada Prodi Ilmu Pemerintahan STSIPOL Yaleka Mar Merauke

- Eksternalisasi Negatif

- Masa Idah

- Fenomena Gangster Surabaya: Siapa yang Salah, Siapa yang Benar di Mata Hukum?