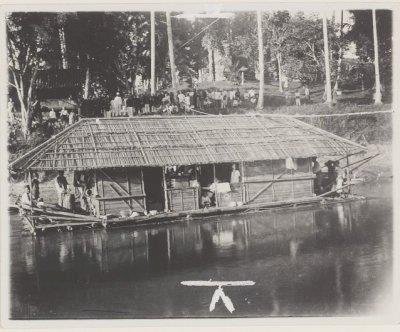

Rumah rakit Palembang diperkirakan sudah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya berdiri. Penyebutan rumah rakit lantaran bentuknya yang unik seperti rakit. Rumah ini dibangun di atas air di sepanjang daerah tepi Sungai Musi.

Rumah rakit Palembang diperkirakan sudah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya berdiri. Penyebutan rumah rakit lantaran bentuknya yang unik seperti rakit. Rumah ini dibangun di atas air di sepanjang daerah tepi Sungai Musi.

- Gali Tanah Untuk Pondasi, Warga Temukan Mortir

- Sekda Lamongan Sukses Jadi Ketua Panitia Lomba Makan Krupuk

- Bupati Pasuruan Sampaikan LKPJ 2022, DPRD Kabupaten Pasuruan Acungi Jempol

Kehadiran rumah rakit diperkirakan berawal saat masyarakat pribumi yang berasal dari daerah Uluan (pedalaman Sumatera Selatan) membawa dan menjual hasil bumi seperti kelapa, pisang, dan hasil bumi lainnya ke Palembang. Mereka melalui jalur sungai dengan menggunakan rakit besar. Karena mereka tidak membawa kembali rakitnya untuk pulang ke daerah asal dan tinggal di rakit tersebut, lama-kelamaan rakit tersebut mereka "sulap" menjadi tempat tinggal.

Sehingga, rumah rakit menjadi bentuk adaptasi masyarakat yang membaca dan memahami alam dan situasi sosial Palembang yang merupakan kota air dan banyak dialiri oleh sungai.

Bagi masyarakat Sumatera Selatan, keberadaan sungai sangat vital. Sungai dianggap sebagai sumber makanan, mata pencaharian, dan sumber air. Dengan kondisi geografis seperti itu, fungsi rumah rakit tidak hanya sebagai alat transportasi untuk membawa orang yang ada di atasnya ke suatu tempat, tetapi juga untuk tempat tinggal.

Rumah Rakit Era Kesultanan Palembang

Era pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II, rumah rakit dijadikan pemukiman khusus bagi bangsa luar yang menetap di Kota Palembang.

Sebab, pada Masa Kesultanan Palembang, tanah merupakan milik Raja/Sultan. Orang yang bukan keturunan raja (bangsawan) hanya boleh meminjam padanya sedangkan bagi orang asing (pendatang) hanya boleh tinggal diatas rumah-rumah rakit.

Dengan kondisi ini maka dahulu para pendatang yang datang ke Palembang termasuk para pendatang Eropa, Cina dan lainnya mendirikan rumahnya diatas Sungai Musi.

Masyarakat Tionghoa diberi izin untuk tinggal dengan catatan apabila mereka bersedia tinggal di atas air dengan membuat rumah rakit. Rakit-rakit tersebut berada disepanjang Sungai Musi yang letaknya menghadap ke arah keraton atau berseberangan. Rakit-rakit tersebut umumnya dibuat dari bahan kayu atau bambu dengan atap kajang dan sirap.

Rumah rakit milik masyarakat Tionghoa yang kaya terbuat dari kayu unglen yang di cat rapi, ukurannya sesuai dengan selera masing-masing.

Begitupun bangsa Belanda yang menjalin kongsi dagang dengan Kesultanan Palembang. Mereka membangun pemukiman rumah rakit di sepanjang Sungai Musi. Bahkan kantor dagang Belanda yang pertama masih di atas rumah rakit lengkap dengan gudangnya. Rumah ini selain sebagai tempat tinggal, juga berfungsi sebagai gudang, toko dan industri kerajinan.

Kenapa di masa Kesultanan Palembang semua pendatang atau warga asing harus tinggal di rumah rakit? Jawabannya hal ini tidak lepas dari kebijakan atau peraturan yang dibuat pada masa Kesultanan Palembang yang bernuansa politis. Pada saat itu, Kesultanan Palembang sangat mencurigai bangsa Eropa dan Timur asing, khususnya bangsa Belanda yang sejak lama hendak menjajah.

Selain itu, kewajiban warga asing tinggal di rumah rakit memudahkan Kesultanan Palembang untuk mengontrol mobilitas warga asing. Apabila terdapat warga asing bertindak kriminal dan melanggar hukum, penindak hukum akan memotong tali pengikat rumah rakit hingga rumah rakitnya hanyut di sungai.

Era Pemerintahan Kolonial Belanda

Walau terkesan “dipaksa” untuk tinggal di rumah rakit, namun orang Belanda ternyata merasa nyaman untuk tinggal di atas air tersebut.

Sejumlah catatan sejarah menunjukkan bangsa Belanda yang tinggal di rumah rakit Palembang. Seperti catatan Sevenhoven dalam buku Lukisan Tentang ibukota Palembang (1971: 14-15): Di kedua tepian sungai diatas air, dijumpai rumah jang ditempatkan diatas rakit dan dinamakan rakit. Rumah rakit itu dibangun terdiri dari balok-balok yang dijalin dengan bambu dan ditambatkan pada tepian sungai atau pada pada tiang-tiang yang ditanam dalam tanah, dengan dijalin rotan yang jauh labih kuat daripada tali rami. Rakit-rakit itu naik atau turun bersama-sama dengan pasang surat air. Rakit-rakit itu dihubungkan dengan daratan oleh jembatan terapung; kadang-kadang orang datang ke dan pergi dari rakit itu dengan menggunakan perahu-perahu kecil.

Lalu, ada juga kisah Leicher, salah seorang perwira Hindia Belanda yang bertugas di Palembang. September 1821, istri Leicher tiba di Palembang. Perempuan Belanda itu merupakan satu-satunya perempuan berkulit putih di seluruh Palembang.

Ia cepat beradaptasi dengan tempat tinggalnya yang baru, sebuah rumah yang bersih dan luas. Walau Leicher dan istrinya berbahagia, ternyata Nyonya Leicher kurang cocok dengan udara lembab rawa-rawa kota Palembang. Ia pun jatuh sakit.

Segala obat yang diberikan kepadanya tidak membantu. Ia tetap sakit. Akhirnya, dokter Belanda yang bertugas di Palembang, memberikan saran untuk membangun sebuah rumah di atas sungai. Sebuah rumah rakit.

Dalam tulisan Frieda Amran lainnya berjudul “Ketentraman Semu di Palembang”. Juga menceritakan sebuah saran dari seorang dokter Belanda di Palembang kepada Leicher dan istrinya agar segera tinggal di atas Air Moesi (Sungai Musi) untuk memulihkan kesehatan istrinya.

Frieda Amran menuliskan bahwa Leicher segera menuruti saran itu dan memanggil beberapa orang buruh untuk membangun sebuah rumah rakit. Beberapa buluh bambu yang panjang. Karena berongga, batang-batang bambu yang ringan itu terapung-apung dengan mudahnya di atas air. Semua bambu itu diikat berlapis-lapis dengan kencang satu sama lain sehingga membentuk sebuah rakit. Di atasnya, buruh-buruh itu mendirikan kerangka untuk dinding, jendela dan pintu.

Di bagian dalam, sebuah sekat membatasi dua buah kamar, sebuah gudang kecil dibuat dengan memasang sekat lain. Di gudang itu, dibuat pula ruangan di pagunya dengan kadjang atau anyaman bambu. Lantai rumah itu terbuat dari papan. Ke semua bahan bangunan itu dapat diperoleh dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dedaunan nipah digunakan sebagai atap. Berbeda dengan rumah Belanda yang berjendela kaca, jendela di rumah-rumah Palembang dilengkapi dengan trails untuk memudahkan angin berseliweran kedala, dan daun jendela untuk keamanan penghuninya.

Setelah rumah rakit yang dibuat Leicher selesai , rumah rakit tersebut ditempati Leicher dan istrinya dan ternyata kesehatan istri Leicher mulai membaik tetapi kini giliran Leicher yang jatuh sakit.

Di era kolonial Belanda sekitar 1900-an, pemukiman rumah rakit terus berkembang. Tidak hanya menjadi kantor dagang, gudang, toko dan pusat kerajinan. Didirikan juga rumah sakit apung pertama di Kota Palembang.

Hanya saja, penggunaan rumah rakit terus bergeser selama pendudukan Belanda. Di era ini, masyarakat Tionghoa pada umumnya tinggal mengelompok pada lokasi yang terpisah dengan lokasi pemukiman penduduk pribumi. Mereka menduduki sektor kehidupan ekonomi tingkat menengah yaitu sebagai perantara bagi orang barat (Belanda) dengan penduduk pribumi.

Golongan ini pada umumnya bergerak dalam sektor perdagangan. Masyarakat Tionghoa mendapat perlakuan yang lebih baik dibandingkan daripada penduduk pribumi yang dikenal dengan: sebutan inlander. Hal ini dimaksudkan untuk memecah belah hubungan antara penduduk asli (pribumi) dengan penduduk Timur asing (masyarakat Tionghoa) sebagai bagian dari politik "Devide et Impera".

Sehingga banyak dari warga asing seperti Belanda dan Tionghoa yang sudah bergeser ke darat.

Jumlah Rumah Rakit Semakin Berkurang di Era Kemerdekaan

Menurut sejarawan kota Palembang Kemas Ari Panji , pada masa akhir pemerintahan Kesultanan Palembang (Keresidenan Palembang) mulai terjadi perubahan-perubahan. Rumah rakit tidak lagi menjadi tempat orang asing atau terpinggirkan. Para pendatang atau warga asing yang semula harus tinggal rumah rakit mulai berangsur-angsur menepi dan tinggal di daratan.

Salah satu warga yang tinggal di rumah rakit Palembang di Sungai Ogan. Jumlahnya saat ini terus menurun seiring perkembangan pemukiman di darat.

Meski diberikan izin tinggal di daratan tidak semua masyarakat Tionghoa mendirikan rumah, dan lebih memilih tetap tinggal di rakit. “Pada masa awal pemerintahan Belanda (Keresiedan Palembang), pasca dihapuskannya Kesultanan Palembang, bentuk pemerintahannya masih menggunakan para bangsawan Palembang untuk memerintah di bekas Kesultanan tersebut,” katanya, dilansir dari Kantor Berita RMOLSumsel,Minggu (10/10).

Sedangkan untuk kelompok etnis/suku yang ada di Palembang diangkatlah oleh Belanda seorang Mayor, Kapten, Letnan, dan lain-lain sebagai pimpinan kelompoknya.

Menurutnya, mereka dijadikan bagian yang integral dalam alat pemerintahan Belanda Pada tahun 1830 kelompok suku Tionghoa mengangkat Tjoa Kie Tjuan dengan gelar Mayor sebagai pimpinannya yang pertama Kemudian pada Tahun 1855 Tjoa Kie Tjuan digantikan oleh putranya yang bernama Tjoa Han Him dengan gelar Kapiten

Apapun dampak yang timbul dari kejadian ini menyebabkan terbentuknya pemukiman Tionghoa perantauan di luar Wilayah Cina. Kemudian para imigran Cina ini memperkuat ikatannya dengan pedagang-pedagang lokal hingga para elit penguasa. termasuk pedagang-pedagang muslim. melalui perkawinan atau memeluk agama Islam untuk memperkuat keberadaanya.

Setelah masa kemerdekaan, jumlah rumah rakit semakin berkurang, di antaranya disebabkan oleh biaya yang mahal dan sulitnya mencari bambu sebagai alat pengapung.

“Mahalnya harga pembuatan rumah rakit, dan terbatasnya lahan untuk menempatkan dan mengikat rumah rakit. Meskipun demikian, fungsi rumah rakit tetap digunakan meski lebih banyak sebagai tempat berdagang yang dulunya banyak dilakukan masyarakat keturunan Tionghoa,” kata dosen UIN Raden Fatah Palembang ini.

- Anies Minta Kader PKS Tak Lupakan Sejarah, Termasuk Presiden Jokowi dengan Infrastrukturnya

- Dibuka Bupati Jombang, Pembinaan Pokmaswas Diminta Lestarikan Kekayaan Laut dan Sungai

- Pemkot Surabaya Perbanyak IPAL Komunal untuk Cegah Pencemaran Sungai