- Rasisme Kulit Putih di Balik Trump

- Mengupas Sejarah Budaya Makan Daging

- Serdadu Di Antara Politik dan Media

PADA 15 Maret 2022 United Nations (UN) mendeklarasikan Hari Anti-Islamofobia. Penetapan hari ini sangat penting mengingat gejala kecurigaan sampai kebencian pada muslim sudah mendunia. Utamanya di kawasan Eropa yang ironinya kawasan tersebut justru tempat kelahiran paham humanisme serta eksistensialisme.

Kontradiktif memang, pada satu sisi para petinggi Eropa getol bicara kemanusiaan, HAM dan penghormatan pada hak-hak individu. Namun, pada sisi lain, justru pikiran serta sikap mereka masih rasis, diskriminatif serta standar ganda pada muslim.

Hari ini, 15 Maret 2023, tepat setahun sudah UN mendeklarasikan Hari Internasional untuk Melawan Islamofobia. Sekretaris Jenderal UN, Antonio Guterres mengimbau semua pihak untuk terus mengembangkan sikap terbuka, bekerjasama dan saling berbagi nilai-nilai kebaikan.

Imbauan Guterres tentu tertuju pada pentingnya memahami nilai-nilai itu untuk menolak segala bentuk kecurigaan, diskriminasi serta kebencian pada muslim.

Kebencian plus diskriminasi terhadap muslim terjadi setelah peristiwa 9/11 di AS. Sejak itu, kecurigaan terhadap muslim meningkat, meski kecurigaan ini sesungguhnya bisa dilacak sejak munculnya artikel Samuel Huntington ''The Clash of Civilization'' pada tahun 1993 yang terbit di jurnal beken Foreign Affairs.

Dalam artikel itu, Huntington melihat rival peradaban Barat adalah peradaban Islam dan peradaban Konfusius. Sepanjang karir akademisnya, itulah pertama kali Huntington menyinggung soal peradaban sebagai basis analisis politiknya. Dalam karya-karya sebelumnya, Huntington tak pernah menyentuh peradaban, apalagi kebudayaan, sebagai rujukan. Wajar jika kemudian ada yang menilai Huntington sengaja menciptakan musuh baru untuk Barat, usai perang dingin.

Sebelum Huntington, jagat akademis sudah mengenal Daniel Pipes atau Bernard Lewis. Karya mereka setali tiga uang dengan Huntington. Penuh curiga, full prasangka, pada muslim.

Jika ditarik ke sejarah masa lalu, tulis Ramón Grosfoguel pada artikelnya “Epistemic Islamophobia and Colonial Social Sciences” dalam jurnal Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, gejala epistemik Islamofobia bisa dilacak saat muslim dan yahudi diusir dari Spanyol tahun 1492. Itulah awal genosida dan epistemisida, upaya menghapus seluruh karya kontributif muslim dan yahudi dalam peradaban manusia. Dalam perkembangannya, islamofobia menjadi rasisme yang melanda Eropa lalu dibawa ke AS.

Usai perang dunia kedua, media ikut menakut-nakuti publik melalui peliputan tak berimbang terhadap kawasan berpenduduk muslim. Secara gamblang, Edward Said menelanjangi tingkah rasis berstandar-ganda media itu.

Dalam bukunya ''Covering Islam'', Said mengungkap bagaimana muslim tak dihadirkan sebagai subyek yang berbicara tentang diri mereka di era pasca-kolonial, melainkan muslim hanya jadi obyek pemberitaan dibingkai prasangka rasis plus kecurigaan. Seolah hasil liputan itu faktual, meski sesungguhnya banal.

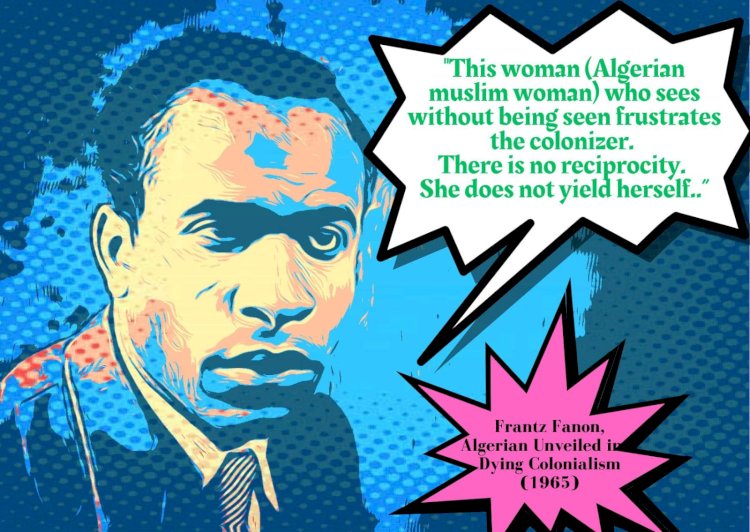

Islamofobia selalu menjadi langkah mengkolonisasi wilayah sekaligus produk muslim. Adalah menarik untuk menyimak observasi teoritisi pasca-kolonial Frantz Fanon terhadap perempuan berjilbab Aljazair. Ia mengupasnya pada tahun 1965, saat berpraktek sebagai psikoanalis di negeri tersebut.

Dalam artikel itu, Fanon menyimpulkan, pada awalnya cadar merupakan mekanisme perlawanan, namun nilai cadar bagi kelompok sosial tetap sangat kuat. Cadar dipakai karena tradisi menuntut pemisahan jenis kelamin yang tegas, tetapi kemudian cadar menjadi simbol perlawanan karena penjajah bertekad membuka kerudung Aljazair. Prancis menjajah Aljazair berupaya menghapus cadar, tapi penjajah itu frustasi karena gagal mencerabut cadar dari akar tradisi. Ini pelajaran penting bagaimana segala bentuk praktek Islamofobia menjadi pangkal kolonisasi.

Periset di Surabaya

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

- Rasisme Kulit Putih di Balik Trump

- Mengupas Sejarah Budaya Makan Daging

- Serdadu Di Antara Politik dan Media