- Saat Ilmu Botani Menjadi Alat Koloni

- Refleksi Hari Buruh 1 Mei: Meratapi Nasib di Zaman Kalabendu

- Awas, Bahaya Laten Stereotip

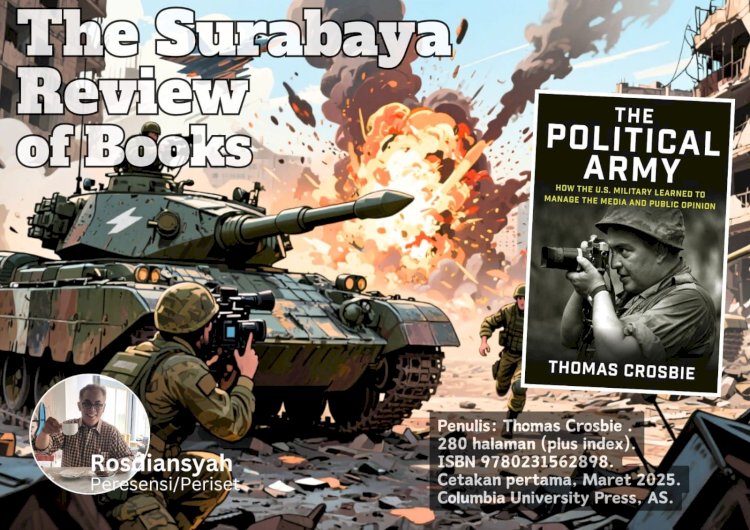

DI antara pembelajaran penting dari perang adalah mengelola konten pemberitaan media secara baik. Masyarakat luas dari sebuah negara tentu ingin mengetahui bagaimana nasib dan suasana yang dialami para serdadu yang sedang di medan laga demi memperjuangkan nilai serta idealisme negara tersebut. Berita buruk dari palagan bisa mempengaruhi masyarakat. Mereka, apalagi jika ada anggota keluarganya yang ikut menjadi serdadu laga, akan dihantui rasa was-was. Sebaliknya, berita baik dari medan pertempuran akan menambah harapan dan suka cita bagi masyarakat.

Pada tahun 1957, ilmuwan politik Samuel Huntington menyatakan bahwa militer profesional tak ubahnya adalah pengelola kekerasan. Biasa disebut ''manajer kekerasan'', karena perang sejatinya mengelola kekerasan di lapangan antara satu kubu lawan kubu lainnya. Dalam kaitan itu, yang selalu dipertanyakan dalam perang adalah ''kenapa'', misalnya kenapa satu perang berlangsung cepat, sedangkan perang yang lain bergulir lama. Sedangkan pertanyaan, bagaimana kita harus berperang atau bagaimana kita mengelola peperangan, nyaris lebih terabaikan.

Generasi sarjana atau peneliti pasca tragedi 9/11 telah menyaksikan perang terhadap terorisme bukan semata urusan kekerasan di lapangan. Sebab, perang tersebut ternyata juga berkaitan dengan bagaimana cara mengelola rasa aman untuk masyarakat. Jika rasa aman menjadi bagian penting dari keseharian warga, maka pengelolaan rasa aman tentu melibatkan cara-cara politik. Apalagi, bagi negara demokratis, rasa aman bukan sekadar dijanjikan tapi harus dibuktikan. Ujung pembuktian ini akan meningkatkan kepercayaan publik pada aparat yang tengah memerangi terorisme.

Bagi penulis buku ini, perang itu demokratis dalam makna yang terdalam. Memang, ketika komando perang dikumandangkan, maka tidak berlaku proses demokratis misalnya prajurit mempertanyakan kepada komandannya kenapa harus berperang. Bukan semacam itu. Perang memberi gambaran kepada kita tentang situasi dan kondisi bukan sekadar aksi kekerasan, melainkan juga perang menuntut kita untuk bisa mengelola pemberitaan dengan porsi yang tepat agar tidak terjadi kekacauan informasi ke publik.

Ketika Max Weber mengatakan bahwa negara adalah entitas yang punya monopoli legitimasi untuk memakai kekerasan dalam sebuah wilayah tertentu, maka Weber sebenarnya memberitahu kita kegagalan konstitusi baru Republik Weimar 1919 membentuk negara demokratis. Weber ikut merancang konstitusi itu. Sedangkan Perang Dunia pertama telah berlangsung sejak 1914 dan punya ekses sampai tahun ketika konstitusi Republik Weimar itu terbentuk.

Selain fakta sejarah itu, masih banyak fakta lainnya yang menunjukkan bahwa perang dan upaya membangun demokrasi, saling berkaitan. Ungkapan sohor berbunyi ''Si vis pacem para bellum'' (jika hendak berdamai, maka berperanglah) mempunyai signifikansi dalam kaitan ini. Manakala situasi damai membutuhkan perang, maka kekuatan militer harus melakukan perang. Tujuannya, bukan untuk memamerkan keunggulan taktik, strategi atau persenjataan, melainkan lebih dikarenakan untuk menciptakan perdamaian.

Konten buku ini berisi tiga bagian yang dipapar secara kronologis. Pertama, kelahiran politik militer yang ditandai dari cara kepala staf AD AS George C Marshall mengelola hubungan militer dan media. Marshall berperan penting dalam menggabungkan jiwa militernya dengan kepemimpinan sipil selama perang dunia kedua. Dari arsip=arsip yang ditinggalkannya, bisa diketahui kecenderungan Marshall menjadikan media sebagai sekutu dalam perang. Ada tiga strategi Marshall yang penting. Memenuhi kebutuhan pers, merangkul pers dan jarang mengarahkan pers saat konten pemberitaan sejalan dengan upaya perang.

Kedua, hubungan militer dan pers AS memburuk saat perang Vietnam (1963-1975). Situasi sulit dikendalikan oleh militer AS melalui pers karena kian banyak muncul penolakan masyarakat terhadap perang Vietnam. Militer AS kian kesulitan menghadapi kritik tajam pers, yang pada gilirannya mempengaruhi posisi politik militer di Kongres maupun dalam berbagai forum. Pertempuran fisik memang terjadi di wilayah Vietnam pada tahun-tahun itu, namun pertempuran politik justru berlangsung di dalam negeri Abang Sam (AS) sendiri. Ini pelajaran penting, bahwa peristiwa internasional berdampak serius pada politik domestik. AS harus hengkang dari Vietnam.

Tiga, anggaran perang frontal besar-besaran memang luar biasa. Walau AS tergolong negara digjaya pada zaman itu, namun menghadapi perang selama bertahun-tahun seperti di Vietnam tentu saja menyedot anggaran jumbo. Sorotan pers terhadap kinerja militer dan sindrom industrial-military complex berlangsung pada dekade akhir '80an sampai awal '90an. Saat pecah Perang Teluk pertama pada 1990, para petinggi militer AS telah belajar dari kesalahan mereka di masa lalu. Maka, kampanye pers dilakukan seefektif mungkin terutama melalui perbandingan kekuatan militer AS lawan militer Iraq. Kampanye pers ini berhasil, publik AS begitu respek pada kekuatan militernya.

Akhirulkalam, peran militer untuk mempropagandakan perang serta kemenangan dalam perang tentu berdampak politik. Dalam skala internasional, dampak politik ini biasanya menjadi tolok ukur terhadap efektivitas militer dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul saat perang berlangsung. Jika perang berlarut-larut tanpa ada kejelasan kapan berakhir, maka publik pun mempertanyakan efektivitas tersebut. Ujungnya, muncul manuver politik kelompok anti-perang yang menghendaki penyelesaian jalan damai dan citra militer pun turun drastis.

*Penulis akademisi dan periset

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

- Saat Ilmu Botani Menjadi Alat Koloni

- Refleksi Hari Buruh 1 Mei: Meratapi Nasib di Zaman Kalabendu

- Awas, Bahaya Laten Stereotip