- Refleksi Hari Buruh 1 Mei: Meratapi Nasib di Zaman Kalabendu

- Awas, Bahaya Laten Stereotip

- Perempuan Bukan Pion Lelaki

KEBEBASAN berekspresi belum tentu bisa terwujud di sembarang tempat. Beda lokasi, beda waktu, kebebasan berekspresi malah bisa diartikan sebagai perangai tak tahu sopan santun, perilaku tak tahu unggah-ungguh. Maka, wajar saja jika kebebasan berekspresi dipertanyakan batas-batasnya. Bebas berekspresi bukan berarti lepas dari tanggung-jawab. Seperti pada masa lalu, ada semboyan ''Bebas Bertanggung-jawab''. Artinya, siapa yang bebas berekspresi, maka dia wajib bertanggung-jawab terhadap dampak kebebasan itu.

Toleransi terhadap kebebasan berekspresi itulah yang membuat Mollie Steimer, salah satu sosok yang diceritakan dalam buku ini, menguji toleransi pemerintah terhadap kebebasan berekspresi. Bumi Abang Sam (AS) memang dikenal sebagai tanah kebebasan, utamannya kebebasan berekspresi. Bahkan, untuk menjamin kebebasan itu, AS menggulirkan First Amendment. Amandemen pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan warga berekspresi. Alkisah, Steimer ingin menguji itu.

Dua kali ia hadir di persidangan kasus temannya. Ia tak mau berdiri saat hakim Bartow Weeks memasuki ruangan, pengunjung lain berdiri. Kala itu, tahun 1918 dan 1919, AS sedang demam anti-Sovyet dan anti-komunis. Steimer dan para sohibnya dituduh simpatisan merah. Pendukung Sovyet. Mereka dijerat pasal-pasal anti-spionase. Padahal, mereka hanya ingin menyuarakan kebebasan dan peningkatan gaji pekerja.

Namun demikian, nama Steimer tak pernah masuk ke dalam kitab ajar tentang Amandemen Pertama. Yang tercantum justru nama sohib konspiratornya, Jacob Abrams dalam kasus Abrams vs United States. Dan kasus ini merupakan upaya pertama kali Mahkamah Agung AS mendefinisikan sekaligus mendukung makna Amandemen Pertama. Sehingga kasus tersebut menjadi penanda awal bahwa kebebasan berekspresi membutuhkan ruang. Bukan sekadar jargon.

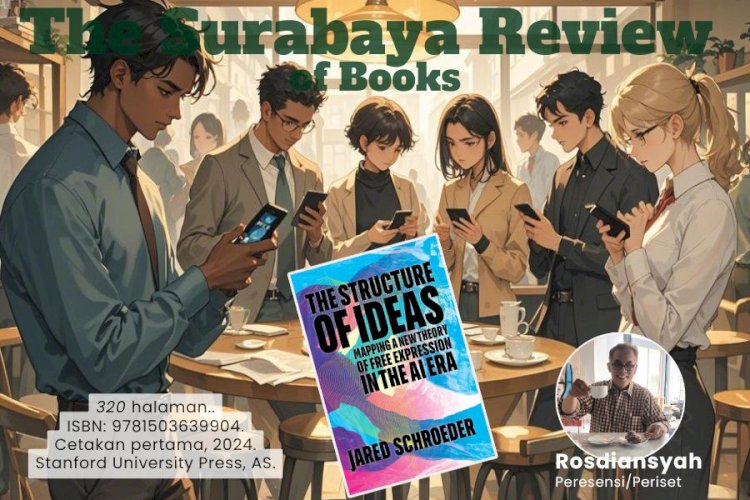

Penulis buku ini, Jared Schroeder, adalah gurubesar jurnalisme yang fokus pada kajian teknologi, kebebasan berekspresi, hak-hak pers dan Amandemen Pertama. Ia mengajar di Missouri School of Journalism Universitas Missouri, AS. Sebagai mantan jurnalis, Schroeder tentu sangat tahu situasi dan sejarah kebebasan berekspresi di negerinya. Dan buku ini merupakan hasil risetnya. Berisi sepuluh bab yang tak melulu soal sejarah kebebasan berekspresi, namun yang lebih penting melihat kebebasan berekspresi itu di era Artificial Intelligence.

Jika kita bicara soal kebebasan berekspresi, seringkali kita hanya merujuk pada kebebasan personal atau hak invidividu untuk berekspresi. Jarang menyentuh ruang kebebasan berekspresi. Adalah hakim Oliver Wendell Holmes, yang ikut persidangan kasus di atas, yang memberi penjelasan tentang ruang kebebasan berekspresi. Baginya, jika tak seorang pun tahu ihwal kebenaran absolut, maka wajib ada toleransi terhadap beragam gagasan. Ibarat pasar, maka ruang kebebasan itu menjadi tempat kontestasi antar gagasan, tukar gagasan, baku ide.

Maka, gagasan tak populer sebaiknya jangan dibatasi. Begitu alasan Holmes. Walaupun pendapat Holmes ini merupakan dissenting opinion dalam kasus Abrams vs United States, namun ruang kebebasan berekspresi tentu sangat dibutuhkan warganegara. Namun demikian, sekadar ruang untuk pasar gagasan saja ternyata masih kurang kuat. Sebab, urai penulis, yang dibutuhkan warganegara adalah ruang konseptual agar lancar berwacana. Sebuah ruang konseptual yang tak merujuk ke lokasi fisik tertentu, bukan sekadar pasar gagasan.

Ruang konseptual untuk bebas berwacana, itulah yang diperlukan demokrasi. Bukan sekadar menjadikan demokrasi sebagai pasar gagasan, tapi yang terpenting adalah menjadikan demokrasi mendorong terbentuknya ruang konseptual bebas berwacana. Dalam konteks munculnya beragam produk teknologi mutakhir serta AI saat ini, maka dibutuhkan pendalaman lebih intens tentang kebebasan berekspresi saat pemakaian produk dan AI.

Di tengah lalu-lintas komunikasi yang kian cepat, perubahan kian melesat, seringkali perdebatan atau diskusi sarat wacana bisa menghadapi beragam ancaman atau persekusi. Situasi ini, papar penulis, bisa melahirkan ketidaknyamanan bahkan mengkhawatirkan. Sebab, orang menjadi tak bebas berwacana meski hanya melalui sarana media sosial.

Akhirulkalam, penulis buku ini secara kritis tetap melihat ruang berwacana. Menurutnya, ada tiga masalah utama. Pertama, ruang berwacana ini bagian dari masyarakat demokratis tapi bersifat imajiner, maka tak bisa diukur atau diobservasi sebagaimana ruang fisik. Kedua, kebenaran bersifat universal sehingga pendekatan rasional seringkali juga ada cacatnya. Ketiga, begitu mudah disinformasi dan misinformasi memfrabrikasi atau menyesatkan pikiran manusia sehingga masalah ini bisa membuat ruang berwacana jadi sia-sia.

*Penulis adalah periset

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

- Refleksi Hari Buruh 1 Mei: Meratapi Nasib di Zaman Kalabendu

- Awas, Bahaya Laten Stereotip

- Perempuan Bukan Pion Lelaki