- Bersih, Tanpa Flying Toilets di Surabaya

- Pejabat Jahat dalam Kabinet Jokowi

- Ambisi Vaksin Covid Bio Farma Dalam Timbunan Utang

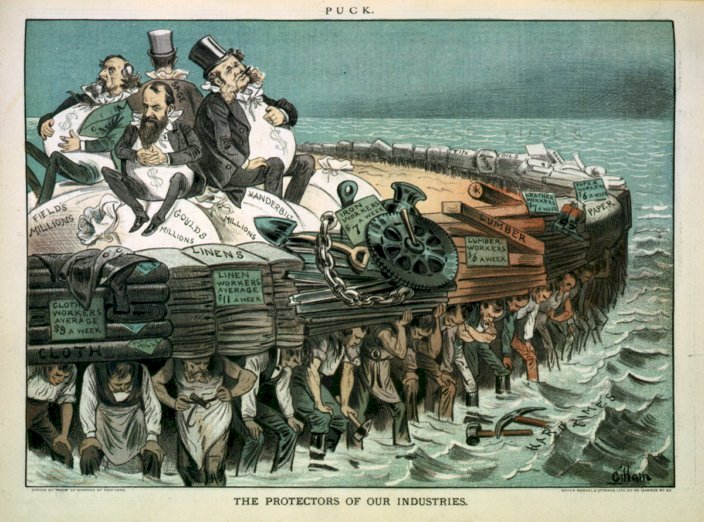

INI tentang kapitalisme. Anak kandung dari modernisme. Modernisme, tentu, buah dari produk renaissance di Eropa. Rennaisance, tentu, diadopsinya filsafat masuk ke belantara Eropa. Filsafat, semula menjadi ajang melawan dogma, tapi kemudian liar tak terkendali. Hingga melahirkan modernitas. Di situlah kapitalisme bersarang. Sebuah dogma baru, era modern.

Rennaisance harus dilihat mendalam. Ini kelanjutan fase mu’tazilah. Kala filsafat ‘di-Islam-kan’. Rennaisance, itulah fase filsafat ‘di-Kristen-kan’. Epos filsafat menjadi ajaran terlarang, itu lumrah. Romawi berkali-kali membredelnya. Socrates mati dalam racun cawan, bukti bagaimana bahayanya filsafat. Imam al Ghazali dalam ‘Tahafut al Falasifat’, telah memberi warning atasnya. Ibnu Khaldun dalam ‘Muqadimmah’nya, telah memberi arahan. Imam al Asy’ari, menunjukkan bagaimana pembelokan aqidah buah dari paham filsafat. Tapi renaissance kemudian memungutnya. Maka jadilah membesar kemudian membawa manusia modern pada kehancuran massa.

Karena kehancuran, bukan semata persoalan rusaknya bumi. Melainkan jauhnya manusia dari Tuhan. Ian Dallas, ulama kesohor Eropa memberi gambaran. Pra renaissance, ‘Tuhan menjadi manusia.’ Pascarenaissance, ‘Manusia menjadi Tuhan.’ Karena renaissance, memaksa paham bahwa manusia adalah penentu segalanya. Inilah pondasi Karl Marx, yang menyembah bahwa ‘segala sesuatu adalah materi.’

Marx tentu hanya secupak dari merebaknya filsafat, pascarenaissance. Tapi eranya, seolah dia memberi jawaban atas merebaknya kapitalisme, yang meraksasa, mendunia. Virus yang membahakan manusia. Hanya Marx, dan pengikutnya, terkadang kerap memberi solusi pada aksi massa dan massa aksi.

Sementara peradaban, kerap mencatat sejarah, hanya persoalan Tauhidullah dan kufur, yang kerap berganti. Karena Sabda Rasulullah Shallahuallaihiwassalam menggariskan, “Kufur adalah satu millah.” Kapitalisme bukan dilawan dengan teori-teori. Kisah perjalanan para nabi memberi bukti bagaimana melumpuhkan dan meruntuhkan kapitalisme. Yang bersumber dari keserakahan, pangkalnya ialah nafsu syahwati.

Tapi ‘Das Kapital’ ala Marx seolah memberi solusi. Tentang rusaknya zaman oleh kapitalisme. Pascarevolusi Inggris, abad 19, kapitalisme menggeliat. Ini bukan tanpa jejak. Revolusi Perancis, 1789, menjadi titik awal. Kala kudeta kaum “Viva le nation” melawan “viva le Roi!” (Hiduplah Raja). Kudeta berdarah di Paris, Perancis, tentang ‘Vox Populi Vox Dei” menggantikan ‘Vox Rei Vox Dei” (Suara Raja Suara Tuhan). Karena pra revolusi, yang kemudian menjadi parameter bagi pengikut Marx dalam pergerakan, seolah menjadi titik tumpu untuk memulai sebuah paham. Padahal bukan.

Revolusi Perancis itu seolah-olah kebangkitan kaum ‘proletar’. Robbispierre, sang pemangku ajaran Jean Jacques Rosseou tentang ‘Le Contract Sociale’, seolah-olah memberikan solusi. Perlawanan pada kedigdayaan raja dan gereja Roma. Penguasa Eropa, pascakeruntuhan Romawi, abad 4 silam. Masa itulah, kelas kaum Eropa terbagi tiga: bangsawan dan agamawan strata atas, kaum borjuis di tengahnya, dan kaum proletar kelas bawah.

Pasca Revolusi Perancis, strata kelas berubah. Kaum borjuis mengambil alih. Kaum protetar tetap di bawah. Tak ada kelas kedua. Revolusi ternyata membawa dampak lebih buruk dibanding era ‘dogma.’ Itulah buah aksi massa dan massa aksi. Tak banyak perubahan berarti.

Karena revolusi Perancis, memantik revolusi industri di Inggris. Tak ada lagi Kebenaran. Karena Marx tak melihat bagaimana kapitalisme diproduksi. Sebab Marx melihat mesin-mesin produksi era kapitalisme, hanya dari kacamata “segala sesuatunya adalah materi.” Marx belum jauh. Dia hanya menjangkau apa yang diajarkan Rene Descartes dan Immanuel Kant. Ajaran dua ini yang seolah memulai ‘modernisme.’ Dari sanalah kapitalisme. Dan itu berlangsung sejak era renaissance.

Dan, itu bermula dari filsafat. Kala Thomas Aquinas memasukkan filsafatnya Ibnu Rusyd, Al Farabi dan para mu’tazilah lainnya ke Eropa. Aquinas memulai dengan “Tweez Wardeen Theorie”, teori dua belah pedang. Aquinas mulai melawan Kebenaran tunggal ala dogma. Yang dikumandangkan Gereja Roma masa itu. Sehingga muncul kemudian Grotius. Mulailah mencuat ‘kebenaran’ ala filsafat. Maklum, masa itu Kebenaran didominasi tunggal oleh dogma, dan menampik rasionalitas. Alhasil terjadi kesenjangan.

Fase mu’tazilah, filsafat diadopsi. Tapi kemudian berdampak pada aqidah. Ini yang dilawan Imam Asy’ari, Imam Al Ghazali, Ibnu Khaldun dan ulama-ulama ahlul sunnah wal jamaah. Karena filsafat berujung pada Alquran adalah makhluk yang memunculkan tragedy al mihnah. Ujian pemaksaan atas ketauhidan, yang wajib mempercayai Alquran itu makhluk.

Rennaisance, mulanya, demi melawan Kebenaran tunggal ala dogma. Tapi kemudian filsafat berubah menjadi dominasi atas kebenaran. Kebenaran ala rasionalitas belaka. Ini dimulai dari Descartes. Teori ‘cogito ergo sum’nya diminati. Seolah being muncul dari hasil olah pikiran semata. Dari situlah mulai eliminasi terhadap kebenaran wahyu.

Inilah perbedaan filsafat skolastik dan filsafat modern. Karena era skolastik, masih menganggap adanya kebenaran wahyu. Sementara modernitas menampik kebenaran ala wahyu. Hingga hanya berpijak pada rasionalitas belaka. Dari situ, maka mencuat ajang bahwa segala hal yang berlaku pada era abad pertengahan Eropa, wajib dipikir ulang.

Machiavelli mulai meluncurkan tentang teori kekuasaan. Bahwa penguasa, bukanlah ‘wakil Tuhan’, sebagaimana “Vox Rei Vox Dei’ yang kala itu bergema. Il Principe-nya Machiavelli menteorikan bahwa kekuasaan adalah sesiapa yang mampu dan memiliki jalan untuk merebut kekuasaan. Karena filsafat, meletakkan qudrah dan iradah itu berada di tangan manusia. Bukan di tangan Tuhan.

Rennaisance mendudukkan Tuhan seolah-olah pembuat jam. Kala jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Filsafat, melahirkan bahwa seolah-olah being itu muncul buah akal manusia yang bersumber dari “ide bawaan’ ala Plato maupun ‘akal bawaan’ ala Aristoteles.

Manusia, dianggap bisa memiliki ‘kehendak bebas.’ Ini yang dikumandangkan Thomas Hobbes, dalam Leviathan-nya. Soal ‘kehendak bebas’ inilah yang membuat manusia seolah lepas dari aturan ‘Lex Divina’. Hukum Tuhan. Karena manusia seolah memiliki kehendak dan daya untuk membuat hukum sendiri, membuat aturan perihal keuangan sendiri, sampai menentukan pola kekuasaan sendiri. Tanpa mengacu lagi pada kekuasaan ala Tuhan.

Di situlah Rosseau menelorkan ‘Le Contract Sociale” yang diamalkan masa Revolusi Perancis. Bahwa kekuasaan adalah kehendak manusia. Bukan kehendak Tuhan. Jadi, siapa yang berhak menjadi penguasa, seolah-olah merujuk pada kehendak rakyat. Bukan kehendak Tuhan lagi.

Revolusi Perancis itulah ajang eliminasi ‘kehendak Tuhan’, yang selama ini diyakini. Makanya kaum Gereja Roma dan Raja yang dijungkilkan. Digantungnya Raja Louis XVI di depan penjara Bastille oleh massa aksi, wujud dari menangnya teori ‘kehendak bebas’ itu. Manusia seolah bebas menentukan nasib sendiri, karena seolah dianggap sebagai ‘kertas putih’. Inilah pola dasar yang kemudian membentuk kapitalisme.

Maka, semenjak nation state menggema, pasca Revolusi Perancis, kebenaran pun berwujud menjadi tunggal. Kebenaran ala rasio belaka. Itulah yang disebut positivisme. Kebenaran ala rasio ini, merasuki berbagai lini. Hingga kemudian disambut kaum hedonism –para bankir—yang berada di balik Revolusi Inggris, 1680 dan Revolusi Perancis, 1789.

Merekalah yang berjaya. Kaum bankir ini, yang mayoritas Yahudi, memanfaatkan ‘kehendak bebas’, yang kemudian menunggangi Raja William of Orange, Raja Inggris pertama pasca Revolusi. Dan mendanai Napoleon Bonaperte, sebagai Kaisar Perancis, dengan utang riba. Merekalah para rentenir skala dunia. Yang masa sebelum era ‘kehendak bebas’ dilegalkan, mereka tergolong kaum yang dikejar-kejar. Karena berbisnis dengan riba. Usury.

Modernisme hadir, maka para bankir ini pun merajalela. ‘Kehendak bebas’ ala Hobbes hingga “segala sesuatunya adalah materi’, menjadi batu pijakan untuk membungakan uang, hingga kemudian mengubah emas dan pera sebagai uang, berganti menjadi kertas. Itulah dalih ‘kehendak bebas’ manusia. Maka, kapitalisme tentu bermula dari teori ‘kehendak bebas’, yang manusia seolah berhak melakukan system apapun di dunia ini. Karena mendudukkan Tuhan sebagai pembuat jam.

Bahkan Voltaire berkumandang, “Jika Tuhan menuntut ketundukan penuh, maka Tuhan adalah diktator. Dan diktator tidaklah wajib dipatuhi.” Teori Voltaire ini disambut gemuruh kaum yang memimpikan ‘kehendak bebas.’ Makanya kemudian Marx makin terjerumus pada teori “segala sesuatunya adalah materi.” Kebenaran, hanya yang tampak secara materi (zahir). Akal, menjadi sandaran tunggal untuk menentukan being. Di sinilah muasal petaka yang melahirkan kapitalisme.

Dari Revolusi Perancis, maka ‘kehendak bebas’ melanda sektor bisnis. Ini memunculkan industrialisasi. Dalih ‘kehendak bebas’ itu, manusia berhak membuat aturan ala rasionalitas, dan melegalkan segala bentuk yang dilarang dalam Kitab. Riba tentunya. Karena makna riba, digeser, ditafsirkan oleh “teori”. Tentu yang merujuk akal manusia.

Riba, bukan lagi sekehendak apa tafsir agamawan. Melainkan ditafsir ulang. Karena bunga (interest) boleh dipungut, dengan dalih si peminjam uang telah dirugikan dengan ditahannya uang tersebut oleh si pengutan. Maka layak diberikan tambahan (bunga). Dari situlah “kehendak bebas” melahirkan teori pembungaan uang menjadi legal.

Dan positivisme membungkusnya dengan aturan legal. Nation state pun menstempelnya sebagai aturan yang wajib layak diikuti. Dari situlah bibit kapitalisme menggeliat. Hingga industrialisasi mewabah. Karena manusia seolah diteorikan Hobbes sebagai ‘homo homini lupus’, yang saling memangsa. Itulah persaingan. Persaingan ini memunculkan superior dan imperior. Dan kaum proletar, tetap berada dalam kubangan imperior. Kaum bankir, dan turunannya, berada dalam lingkaran dalam kapitalisme.

Jalan perlawanan pada kapitalisme itu, bukan dengan ala Marx, yang ilusionis. Karena Marx, masih belum mampu melihat apa yang disampaikan Nietszche. Dia berkata, “Filsafat adalah berhala.” Dari Nietszche, lahir Martin Heidegger yang menegaskan, “Filsafat tak menemukan Kebenaran, karena filsafat hanya melahirkan Kebenaran essensialis, bukan kebenaran eksistensialis.” Inilah faktanya pada modernitas.

Sebagaimana dulu Imam Al Ghazali telah mengingatkan. “Akal bisa saja salah, jangan sekali-kali mengambil hakekat ajaran agama darinya.” Dari sana, nampaklah bagaimana akar kapitalisme ini. Rasionalitas, sebagai pijakan tunggal Kebenaran (being), menggeser manusia kepada mesin-mesin. Hasil kalkulasi akal semata. Karena ‘kehendak bebas’ itu yang mendorong terciptanya dominasi atas kebenaran ala akal semata.

Pijakan awal kapitalisme tentu merujuk pada syahwati. Kala manusia memenuhi nafsu syahwati belaka. Dan terbukanya syahwati, kemudian menjadi sistem, dimulai kala modernitas menyala. Di situlah, dengan ‘kehendak bebas’, seolah manusia berhak memenuhi nafsu syahwati. Modernitas, dengan rasio sebagai pijakan, menjadi akal dan syahwati berkolaborasi. Dari situlah melahirkan ‘le contract sociale’ hingga ‘Vox Populi Vox Dei.”

Dari sana, kapitalisme, yang menampung segala keserakahan, monopoli, hingga homo homini lupus lainnya, menjadi sebuah sistem yang wajib dipatuhi. Di situlah Marx terjebak karena hanya memahami bahwa “segala sesuatunya adalah materi”. Maka, lawan kapitalisme tak bisa dengan aksi massa atau massa aksi.

Islam telah memberikan jawaban. Terutama tassawuf yang memberikan gambaran. Karena pijakan manusia, tak sekedar akal dan syahwati. Disitulah adalah qalbu. Tiga struktur itulah yang berada umum pada sisi batin manusia. Karena manusia terdiri dari dzahir dan bathin. Modernisme, meletakkan segala sesuatunya adalah materi, yang merujuk pada pandangan dzahir semata.

Filsafat, tentu mengajarkan demikian. Sisi dzahir lebih diutamakan. Dan melupakan sisi batiniah. Alhasil melahirkan ‘kehendak bebas’ berlandaskan akal. Yang sejak modernisme, malah bergeser berlandaskan pada syahwati. Bukan lagi pada akal.

Imam Ghazali memberi gambaran. Manusia memiliki tiga sifat: sifat malaikat, sifat hewani dan sifat setan. Salah satunya pasti menonjol. Keserakahan, monopoli dan lainnya, tentu itulah sifat setan. Tatkala manusia berada pada sifat hewani dan setani, di situlah bentuk kegagalan.

Filsafat, yang semula berujuk pada rasionalitas, malah mendorong manusia bergerak menuju sifat hewani dan setani. Melumpuhkan Kebenaran. Kapitalisme telah menjadi ajang keserakahan, monopoli, bak binatang buas sebagaimana Hobbes menyebutkan. Karena manusia condong pada sifat hewani dan setani belaka. Itulah buah Rennaisance. Yang mana, berbahayanya filsafat.

Dalam tassawuf, diajarkan apik tentang melumpuhkan nafsu syahwati dan mendudukkan akal. Hingga qalbu menjadi nomor satu. Akal bukanlah yang utama—sebagaimana ajaran filsafat--. Melainkan qalbu. Inilah sisi utama yang harus digali manusia. Itulah emanasi. Bukan emanasi ala filsafat, yang berujung pada Kebenaran Ganda.

Tatkala qalbu yang menjadi pijakan, maka sifat serakah, monopoli, dan keberingasan lainnya, menjadi terhindarkan. Mininal terisolir. Tapi tatkala syahwati dan akal dikembangkan, maka berujung pada keberingasan. Inilah pondasi kapitalisme.

Maka, antitesa kapitalisme tentu bukan massa aksi atau aksi massa. Melainkan menumbuhkembangkan manusia kembali pada Kebenaran Wahyu. Lex Divina. Karena hukum pun telah jelas terbagi: Lex Divina dan lex aeterna (hukum setan). Tatkala manusia, dengan dalih ‘kehendak bebas’, maka terjerumus pada “the will to power’ yang mengarah pada keserakahan. Baik dalam kekuasaan maupun dalam perdagangan. Filsafat kemudian mencari pembenaran atas hal itu. Dari situlah kapitalisme menjadi tumbuh subur.

Sebagaimana Rasulullah Shallahuallaihiwassalam bersabda, “Kuffur adalah satu millah.” Kapitalisme, jelas kekufuran. Dan antitesanya bukan sebagaimana ajaran Marx. Melainkan kembali kepada kebenaran wahyu. Meletakkan Alquran dan sunnah sebagai pondasi atas. Tapi bukan yang versi rasionalitas ala Islam modernis dan wahabbi. Melainkan pada ajaran tiga generasi awal, amal ahlul Madinah.

Tatkala Tauhidullah sebagai pondasi utama. Tauhidullah meletakkan kebenaran wahyu, mengeliminasi kebenaran ala filsafat, sebagaimana digariskan Imam al Asyari. Inilah jalan pemungkas kapitalisme.

Penulis adalah advokat dan Direktur Eksekutif ‘Mahkamah Institute’.

- Harga Melawan Presiden Itu Berat, Waspadalah Baik Pengusung Maupun Oposisi! (3)

- Inikah Maksudmu? (Catatan Untuk Menteri Muhadjir)

- Sekolah Baru