- Refleksi Hari Buruh 1 Mei: Meratapi Nasib di Zaman Kalabendu

- Awas, Bahaya Laten Stereotip

- Perempuan Bukan Pion Lelaki

HARI-hari ini sedang ramai di Indonesia, seorang yang diduga kuat sebagai influencer atau pendengung rezim politik lalu, tiba-tiba diangkat sebagai staf khusus sebuah kementerian. Pelacakan media massa menemukan, bahwa rekam jejak influencer tersebut di masa lalu justru kerap menyebar hoax, disinformasi serta acap menyebar kebohongan melalui akunnya di media sosial. Reaksi publik pun marak. Namun, ia tetap saja dilantik sebagai staf khusus menteri terkait.

Seorang pejabat kementerian itu beralasan, bahwa pendengung yang dilantik menjadi staf khusus itu telah melalui pengecekan latar-belakang (background check). Namun, alasan ini justru dipatahkan oleh hasil investigasi media yang menyebut bahwa influencer terkait tak punya latar-belakang pendidikan yang kompeten pada tugas yang akan diembannya. Jika tanpa kompetensi keilmuan, maka patut dipertanyakan kompetensi apa yang dilihat kementerian tersebut terhadap pendengung sehingga pendengung itu layak diangkat sebagai staf khusus. Hingga kini hal itu masih menjadi pertanyaan publik.

Media sosial memang kini telah menjadi pabrik pendengung. Dari media sosial inilah muncul akun-akun pendengung yang hobi menyebar hoax, disinformasi bahkan kebohongan yang terstruktur, sistematis dan masif. Warga awam yang tak kritis bakal mudah larut dalam kebohongan yang disebar pendengung.

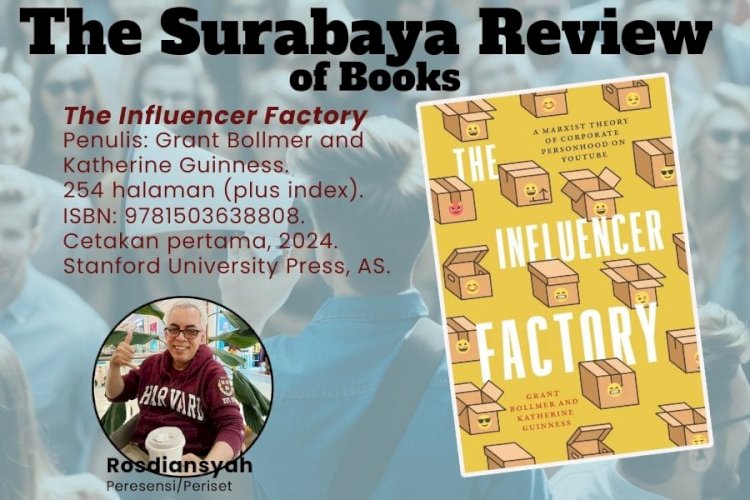

Buku ini mengulas bagaimana pabrik pendengung itu tercipta. Di era budaya influencer, kekuatan yang mengalahkan orang awam menentukan nilai relatif kehidupan individu orang lain melalui kemampuan pendengung untuk mendapatkan dan mempertahankan perhatian, keintiman, keterhubungan. Namun, gulungan media sosial yang tak terbatas muncul sebagai aliran yang sama secara konstan, di mana "keberhasilan" atau "kegagalan" seseorang, sebagai individu, sebagai pribadi, sebagai pekerja, direduksi menjadi sosok yang diukur secara instrumental. Seperti sorotan terhadap seseorang yang diberikan melalui metrik yang disediakan oleh platform media sosial.

Berkat kerja pendengung, maka terjadilah pengurangan kehidupan sosial, kehidupan pribadi, dan kehidupan ekonomi dari tokoh atau figur publik. Dan semua ini diterima secara diam-diam oleh banyak orang. Sorotan pendengung itu memang menarik pengikut (follower), meski para pengikut influencer itu tetap tidak terlihat seutuhnya dan tak kasat mata, bahkan acap menghilang dan tetap hanya berkomentar terhadap apa yang disajikan pendengung saja.

Dalam sejarahnya, catat kedua penulis, kehadiran pendengung di media sosial berfungsi untuk memasarkan produk-produk perusahaan. Mereka menyebar nilai-nilai keunggulan produk tersebut. Memoles produk itu dengan kata atau kalimat seduktif yang kuat sehingga mempengaruhi para pengikutnya. Pendengung dalam konteks ini menghubungkan antara konsumen dan komoditi.

Menurut pendengung sohor sejagat, Emma Chamberlain, pendengung harus menjaga kegiatannya secara konstan karena berkaitan pada algoritma media sosial. Sekali saja pendengung berhenti menghasilkan konten, maka secara algoritmis nilai akunnya bakal surut. Disitulah tantangan kepada pendengung, meski dalam memoles produk acapkali pendengung bisa bertindak ngawur.

Buku ini hanya berisi lima bab ditambah dengan pendahuluan dan kesimpulan. Bukan jenis buku yang memberi tips untuk menjadi pendengung, namun kupasannya sangat faktual terutama pada kinerja pendengung. Influencer atau pendengung sesungguhnya lebih dari sekadar orang yang kita lihat dan berinteraksi dengan kita di Instagram, TikTok, atau YouTube. Influencer adalah kategori integral untuk reproduksi hubungan sosial yang disebut kapitalisme. Ketika seorang influencer berusaha keras untuk menjadi menarik, relevan, atau layak mendapat perhatian, internet menjadi pabrik untuk memproduksi diri sebagai komoditas. Buku ini mengkaji artikulasi kapital dan jati diri pendengung.

Masalahnya, jika pendengung sudah masuk ke ranah politik lalu jualan komoditi politik berisi hoax, kebohongan atau disinformasi. Itulah yang merusak demokrasi. Informasi akurat tak lagi menjadi milik publik (public goods) sebab publik dijejali berbagai komoditi palsu sehingga pada akhirnya bisa menurunkan kepercayaan publik pada demokrasi.

Penulis adalah akademisi dan periset

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

- Refleksi Hari Buruh 1 Mei: Meratapi Nasib di Zaman Kalabendu

- Awas, Bahaya Laten Stereotip

- Perempuan Bukan Pion Lelaki