- Refleksi Hari Buruh 1 Mei: Meratapi Nasib di Zaman Kalabendu

- Awas, Bahaya Laten Stereotip

- Perempuan Bukan Pion Lelaki

INDONESIA di akhir dekade '90an adalah negeri penuh gejolak. Mulai dari urusan mengawasi partai politik, membungkam aspirasi warganegara, sensor kegiatan sampai perkara ideologi, semua ada sepanjang dekade itu. Aktor negara di semua sektor begitu jumawa, persis aparat kolonial di masa penjajahan. Tak segan memberangus kegiatan apapun yang dinilai membahayakan negara. Tentu saja, yang dimaksud negara adalah sesuai tafsir sang aktor.

Masalahnya, kejumawahan itu lantas menjangkiti siapapun yang punya koneksi ke aktor negara. Menular ke komunitas, menjalar ke kelompok-kelompok vigilantis. Kelompok pro-kekerasan. Menyapu siapapun yang berseberangan dengan negara. Bagi kelompok atau komunitas itu, prinsip mereka adalah ''Kami memberangus lawan negara, maka kami ada''. Keberadaan mereka bukan untuk rakyat biasa, bukan untuk orang awam, justru kehadiran mereka adalah bagian dari menebar teror ke warga, menciptakan rasa horor ke siapapun yang dianggap sebagai lawan negara.

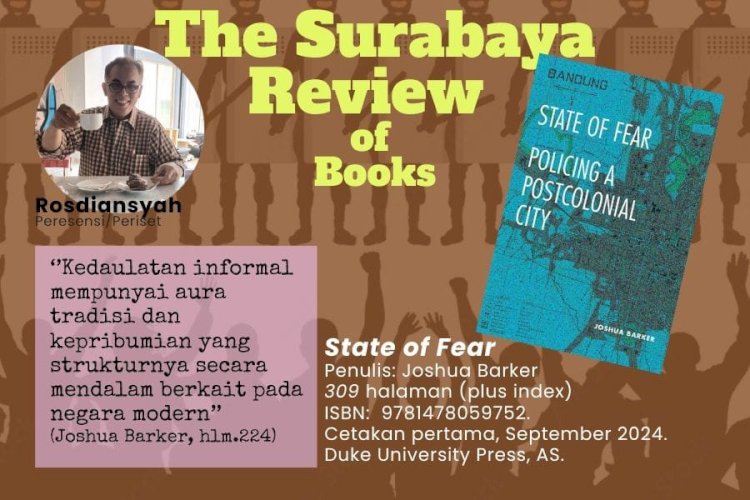

Penulis buku ini, Joshua Barker, adalah antropolog sekaligus sejarawan. Ia turun ke Bandung untuk melakukan studi beberapa tahun silam. Banyak narasumber diwawancarainya. Termasuk, para tahanan rutan di Bandung. Dari mereka, ia berhasil merangkum informasi penting tentang kehidupan sehari-hari di dalam rutan. Sekaligus pengamatannya seksama pada keseharian para sipir rutan. Dan juga pengamatan jelinya pada keterlibatan ormas-ormas bagian dari elit yang berkuasa.

Dalam tiga bagian yang memuat enam bab, Joshua melihat situasi saling mengawasi, antara pengawas dan target pengawasan. Suasana seperti itu bukan hanya di dalam penjara atau rutan, tapi juga berlangsung di luar penjara. Warga atau komunitas yang diawasi aparat, kebalikannya ternyata juga mengawasi aparat. Bahkan dalam situasi genting karena ekses ketegangan atau konflik, warga yang agak takut malah bisa mengawasi gerak-gerik serta kebiasaan aparat. Suasana ini seperti panopticon Jeremy Bentham yang dirujuk Michel Foucault ketika menjelaskan cara mendisiplinkan masyarakat melalui pengawasan. Dalam panopticon Bentham, pengawasan dari aparat pengawas ke warga.

Tanpa disadari, ketika mengumpulkan data di dalam rutan, Joshua mengaku terjebak dalam "budaya ketakutan" yang terstruktur secara aneh. Di satu sisi, dunia kriminalitas, teritorialitas, dan kecakapan bertarung, yang diwakili oleh geng-geng di blok sel rutan. Di sisi lain, ada dunia pengawasan dan kepolisian birokrasi, diwakili oleh penjaga yang punya jarak pengawasan mencukupi untuk memonitor apapun gerak-gerik target pengawasan. Kedua sisi ini mengancam kebebasan dengan cara masing-masing, dan Joshua merasakan keduanya mengklaim domain otoritas dan kapasitas untuk memberi rasa ''aman'' pada siapapun yang ada dalam rutan.

Sebagai buku hasil penelitian etnografi terhadap para petugas polisi, aksi main hakim sendiri, dan para sosok tangguh di kota Bandung, Indonesia, penelitian ini meneliti bagaimana ketakutan dan kekerasan diproduksi dan direproduksi melalui praktik pemerintahan sehari-hari. Penciptaan rasa ''aman'' justru diwujudkan melalui cara menebar teror, menebar rasa takut, menciptakan perasaan tak bebas berekspresi.

Bahkan, praktek-praktek vigilantismarak dimana-mana. Vigilantisme adalah ketika warga negara melakukan penegakan hukum tanpa melibatkan aparat. Kegiatan vigilantis ini, baik untuk mencegah aktivitas ilegal, menyelidiki dugaan pelanggaran, atau menjatuhkan hukuman kepada mereka yang dianggap telah melakukan kejahatan, berlangsung tiap momen-momen tertentu. Pelaku vigilantisme bisa warga biasa, tapi bisa juga dari mereka, aktor negara, yang punya jabatan. Untuk yang terakhir, kadang batas antara praktek vigilantisme dan kekerasan ekstra-yudisial sering kabur.

Studi dalam buku ini menelusuri asal-usul, teknologi dan cara-cara mempertahankan keamanan serta ketertiban. Tentu saja, pengamatan itu tak mengabaikan betapa korupnya oknum-oknum aparat keamanan di Indonesia. Ada bangunan birokrasi yang dibangkitkan kembali oleh rezim Orde Baru. Bangunan ini warisan kolonial Belanda yang sempat luruh saat Indonesia berada dalam situasi perang, revoluasi dan turbulensi politik usai revolusi. Penulis buku ini merujuk pada gambaran yang diberikan oleh Benedict Anderson, Indonesianis kondang, tentang bagaimana upaya membangun kembali budaya kolonial itu, yang dilakukan pelan-pelan di awal masa Orde Baru.

Ada tiga catatan menarik dari penulis buku ini. Pertama, otoritas negara pascakolonial tidak berpegang pada citra Weberian yang diidealkan tentang negara kesatuan dan berdaulat dengan monopoli penggunaan kekuatan yang sah, sebaliknya, otoritasnya berciri sebagai "bercabang", plural, fragmentaris dan berkutub banyak. Kedua, otoritas negara pascakolonial sering terbebani rasa adigang adigung adiguna dan kejumawahan selamanya. Sebagai konsekuensinya, diperlukan pembangunan negara lebih lanjut dan proyeksi siapa sebenarnya yang punya otoritas. Ketiga, karena kedaulatan adalah sesuatu yang muncul hanya melalui aksi performatif, karakteristik lain dari negara-negara pascakolonial sebagaimana dari era kolonial. Bahwa mereka sering menggunakan pertunjukan spektakuler, seperti berusaha untuk menjahit aksi kriminal mereka sembari memaksa publik mengakui otoritas mereka.

Ala kulli hal, studi terhadap aparat keamanan dari Joshua ini sebenarnya akan menjadi lebih menarik jika berlanjut saat independensi aparat keamanan justru memunculkan oknum-oknum berperilaku gangster. Tercatat, banyak sekali kasus-kasus aktual belakangan yang melibatkan oknum aparat keamanan, seperti kasus Simulator SIM 2012, kasus rekening gendut, kasus KM50 7 Desember 2020, kasus Sambo dan kasus Kanjuruhan 2022. Namun, sebagai rujukan riset lanjutan, buku karya Joshua ini tetap sangat kredibel menjadi acuan.

*Penulis adalah akademisi dan periset

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

- Refleksi Hari Buruh 1 Mei: Meratapi Nasib di Zaman Kalabendu

- Awas, Bahaya Laten Stereotip

- Perempuan Bukan Pion Lelaki