- Barat, Misi untuk Menaklukkan

- Berkat Mahadata plus Akal Imitasi, Riset Jadi Mudah

- Iran Pionir Poros Perlawanan

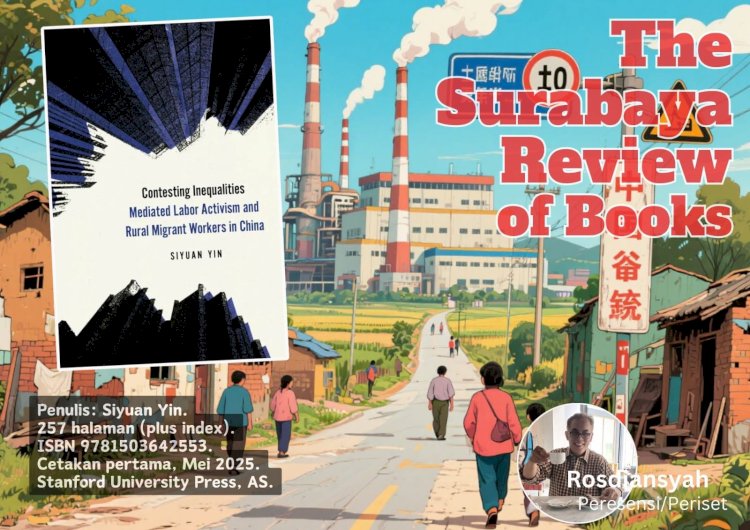

PARA industrialis Barat yang mempunyai pabrik di Cina selalu mengatakan alasan kenapa ia menaruh pabriknya disana. Industrialis itu mengatakan karena keterampilan pekerja Cina sudah sangat bagus sehingga wajar jika banyak pabrik dari Barat lalu ditaruh di Cina. Alasan itu sebenarnya menutupi fakta betapa rendah upah pekerja Cina saat ini. Utamanya, para pekerja migran dari desa-desa di Cina yang bermigrasi ke kawasan industri demi mengais rejeki.

Pertumbuhan ekonomi Cina yang melesat belakangan ini selalu diglorifikasi sebagai keberhasilan Cina yang menerapkan pembangunan ekonomi pasar berbasis sosialis. Seruan Deng Xiaoping beberapa puluh tahun silam agar yang utama tiap warga Cina bisa kaya dulu, selalu diulang-ulang oleh para petinggi Partai Komunis Cina saat ini. Seruan itu juga diamini para pebisnis Cina yang sudah sukses berkat liberalisasi ekonomi dan ketimpangan distribusi kesejahteraan.

Dalam dua dekade ini, telah banyak aksi protes pekerja-pekerja migran Cina di wilayah industri Cina Selatan. Mereka mendesak para pengusaha, pebisnis dan pemilik pabrik agar menaikkan upah dan peduli pada kondisi sehari-hari pekerja yang mengenaskan. Menurut penulis buku ini, aksi para pekerja itu merupakan aksi kolektif yang juga terjadi di berbagai negara seantero jagat. Kondisi pekerja Cina yang acap diabaikan para pengusaha menjadi perhatian utama dari buku ini.

Reaksi pemerintah pada aksi-aksi pekerja, sering brutal. Di AS dan Kanada, para pengusaha selalu membuat aturan yang menghalangi para pekerja untuk ikut terlibat dalam aksi-aksi protes. Di Korea Selatan dan Afrika Selatan, pemerintah setempat selalu ikut melindungi kepentingan investasi melalui beragam aturan yang menekan para pekerja. Di Cina, para pekerja migran yang berasal dari desa yang bekerja ke pabrik-pabrik selalu menghadapi tekanan brutal pemerintah lokal tatkala pecah aksi menuntut peningkatan upah. Kontrol pemerintah pusat terhadap media massa Cina dan konten media sosial membuat liputan terhadap aksi para pekerja jadi minim.

Menghadapi lingkungan kerja represif sedangkan para pekerja juga menghadapi tuntutan hidup yang terus meningkat, maka para pekerja migran Cina di pabrik-pabrik pun harus mencari cara beraksi secara kolektif sekaligus efektif. Solidaritas antar sesama pekerja memang cepat terpantik begitu terjadi aksi menuntut peningkatan upah kerja. Namun, perlawanan kolektif sering berujung prematur tatkala pemerintah lokal melakukan intervensi ke dalam pabrik dengan menawarkan berbagai pilihan kepada para pekerja, meski seringkali pilihan tersebut pada dasarnya masih menguntungkan para pemilik pabrik.

Penulis buku ini melakukan riset lapangan di Beijing dan Xi'an mulai Maret 2016 sampai Agustus 2022. Ia fokus mencermati dinamika pusat manufaktur pesisir, terutama pada kegiatan bisnis di Cina bagian selatan. Oleh karena itu, kontrol ketat pemerintah pusat terhadap konten-konten media yang masih berlangsung saat itu, maka fokus perhatian penulis ditujukan pada ekspresi protes yang tampak dalam teater, seni, video, musik termasuk yang diunggah di internet.

Di sejumlah kawasan pasca kolonial, seperti Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin, para aktivis, seniman dan pejuang hak-hak pekerja acap menggunakan sarana drama dan penampilan teater berbasis komunitas untuk mengedukasi masyarakat. Sarana ini diyakini mampu mengajak warga masyarakat lebih peka pada ketidakadilan serta ketimpangan nyata, termasuk di Cina. Belakangan, muncul perbincangan seru di WeChat terkait nasib para pekerja dan bagaimana keluar dari himpitan hidup yang kian berat.

Pengalaman para pekerja migran di Cina berinteraksi dengan media massa memperlihatkan, liputan-liputan media massa sering menjadi rujukan bagi perusahaan atau pabrik dan pemerintah lokal untuk mendengarkan keluhan para pekerja tersebut. Namun, aksi protes atau demonstrasi para pekerja di Cina jarang yang memperoleh porsi peliputan memadai di Cina. Perilaku media seperti itu telah diketahui para pekerja sehingga mereka pun menggulirkan strategi menarik perhatian media. Seperti, teater yang mempertontonkan betapa susah hidup sebagai pekerja pabrik.

Di Cina, ujar penulis, media serta sistem komunikasi bertumpu pada dua kekuatan. Pertama, regulasi politik partai penguasa. Kedua, kekuatan komersial yang didorong meraup keuntungan. Kedua kekuatan ini saling hadir berkait satu sama lain. Wujudnya adalah perusahaan cetak, siaran, dan lanskap media digital. Namun, komunitas lokal dan para pegiat LSM merespon dengan membuat media alternatif untuk tujuan memperjuangkan keadilan sosial serta kesetaraan. Media arus utama merupakan faktor penting di Cina yang menyebabkan kesenjangan budaya dan sosial pekerja migran pedesaan.

Sehingga yang dihadapi para pekerja migran Cina kemudian bukan saja regulasi dari pemerintah lokal serta perilaku elit pabrik atau perusahaan yang tak peka ketimpangan. Melainkan, para pekerja tersebut juga harus berhadapan dengan citra dan imaji dari konten media massa arus utama yang pembingkaiannya (framing) terhadap para pekerja migran sudah keterlaluan. Perlawanan hanya bisa dilakukan lewat media alternatif, konsolidasi jaringan serta mengkampanyekan kondisi nyata pekerja migran di Cina. Itu pun usaha yang masih terseok-seok.

Ala kulli hal, Cina memang selalu digambarkan sebagai negara yang tumbuh pesat perekonomiannya. Melejit aneka bisnisnya. Menguasai pasar konsumen dimana-mana. Produknya murah bermutu. Tapi, di balik semua kehebatan itu ternyata kondisi pekerja migran Cina dari desa ke pabrik atau perusahaan justru memperlihatkan kepiluan, hidup nestapa di bawah sosialisme ekonomi Cina.

*Penulis adalah akademisi dan periset

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

- Barat, Misi untuk Menaklukkan

- Berkat Mahadata plus Akal Imitasi, Riset Jadi Mudah

- Iran Pionir Poros Perlawanan