- Dilema Ingin Jadi Muslim Otentik

- Politik Selfie Pejabat Publik

- Tianjin Saksi Sejarah Globalisasi Tiongkok

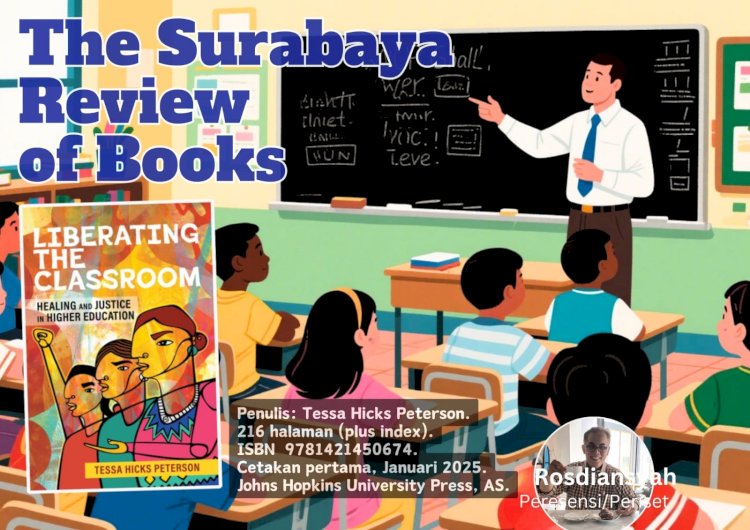

KINI sedang ramai rencana realisasi program 'Sekolah Rakyat'. Leading sector dari program ini adalah Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuan sekolah ini memberi peluang lebih besar kepada keluarga tak mampu atau keluarga miskin agar putra-putri mereka bisa ikut menikmati pembelajaran berkualitas. Pembelajaran bermutu yang menjadi idaman setiap keluarga terhadap anak-anaknya. Ini soal akuntabilitas, tanggung jawab. Bukan perkara remeh.

Sistem sekolah, baik secara historis maupun di masa kini, telah menjadi tempat ketidakadilan bagi sejumlah besar siswa yang berada di luar norma dominan. Siswa tak mampu bisa dikecualikan, ditolak akses yang setara, dan diperlakukan secara berbeda karena tidak memenuhi kriteria serta standar dari sekolah-sekolah yang dibangun.

Ketidakadilan semacam itu memiliki dampak negatif langsung terhadap kesejahteraan siswa dan mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pencapaian prestasi. Dampaknya, tidak hanya bagi siswa secara individual tetapi juga bagi masyarakat secara umum, mengingat ada dampak langsung pendidikan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan budaya kita.

Agar siswa dapat menemukan dan mengklaim diri mereka serta tempat mereka di dunia, mereka memerlukan pengalaman pendidikan yang melihat dan melayani mereka secara keseluruhan. Bukan sekadar terlayani dengan baik. Tidak hanya menjadikan mereka sebagai cermin dari kondisi, budaya, kebiasaan, dan status masyarakat dominan. Tak sekadar kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi, atau mereka datang dengan apa yang dianggap sebagai kesehatan mental atau gaya belajar yang normatif.

Lebih dari itu, pengajar perlu mendidik serta membekali seluruh siswa tanpa memandang status sosial, jika pengajar ingin mereka memenuhi berbagai standar kesuksesan. Baik di bidang akademik maupun di masyarakat. Selama ini sering muncul keluhan, para siswa kian jauh dari realita sehari-hari dimana mereka berada. Sis menjadi lebih individualistis. Larut dalam keasyikan sendiri.

Godaan terhadap para siswa jauh lebih meningkat belakangan ini ketika sarana komunikasi kian canggih. Siswa sibuk membalas chat lewat medsos dalam telepon genggam, tapi ia tak peduli pada sekitar. Temannya yang duduk atau menemani duduk disamping, malah diabaikan. Yang jauh direspon, yang dekat diabaikan. Belum lagi, saat berada dalam kelas, siswa yang membawa telepon genggam canggih lalu lebih sibuk menjawab Whatsapp atau bermain game dalam kelas. Perhatiannya teralihkan dari materi ajar yang sedang disampaikan pengajar di depan kelas.

Salah satu argumen kunci dalam buku ini adalah memusatkan perbaikan dan keadilan dalam pendidikan. Sebab, penulis meyakini pendidikan merupakan cetak biru untuk membudayakan ''Komunitas bertanggungjawab'', baik di dalam kelas maupun di ruang publik. Istilah ''Komunitas bertanggungjawab'' berasal dari tradisi spiritual dan gerakan sosial yang terkenal di AS. Gerakan ini mengakui keterhubungan inheren dari pengalaman sehari-hari dan kebutuhan bagi semua anggota komunitas untuk memiliki akses ke pembebasan, keadilan, serta perbaikan komunitas. Pendidikan yang pernuh welas asih, berkeadilan, dipenuhi kesetaraan, akan berdampak pada meningkatnya mutu komunitas.

Itulah visi komunitas yang praktis, bukan utopis, yang dibangun di atas praktik sehari-hari menjalin jaring saling ketergantungan yang mencakup dan mengakui semua orang atas keutuhan dan nilai masing-masing, sebagaimana adanya. visi ini didukung tujuan untuk mendamaikan perbedaan dan konflik dengan cara yang kreatif—yaitu, yang menekankan kemanusiaan dan meningkatkan kekuatan kolektif untuk bersatu. Daripada melanggengkan kekerasan yang acap terwujud dalam kata atau tindakan.

Visi ini sesungguhnya telah lama dibangun di atas kemajemukan masyarakat, namun ketika lembaga pendidikan menekankan kontestasi belaka untuk meraih prestasi individual. Maka, gesekan, ketegangan serta konflik yang justru acap muncul.

Apalagi jika suasana dalam lembaga pendidikan telah tertanam bibit diskriminasi dan tekanan. Siswa dari keluarga kurang mampu menghadapi kesulitan sekaligus godaan, tapi karena pengajar beranggapan semua siswa memperoleh perlakuan setara dan sama. Tanpa disadari, sesungguhnya terjadi ketimpangan bernuansa rasa diskriminatif.

Belakangan, memang telah ada upaya mengatasi kondisi siswa yang tak sama tersebut. Seperti program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di Kabupaten Banyuwangi. Program ini merupakan terobosan mengikis diskriminasi dan sangat inovatif karena siswa dari keluarga mampu secara sadar membantu temannya secara bergotong-royong.

Untuk melakukan aksi semacam itu diperlukan menerapkan nilai-nilai perdamaian, cinta, dan keadilan dalam segala hal. Mulai dari cara kita mengajar, cara kita belajar, cara kita memimpin, dan cara kita membangun struktur dan sistem institusi kita untuk menghasilkan siswa, guru, dan administrator yang berkembang, terlibat, dan utuh.

Setelah melakukan riset dan observasi mendalam cukup lama terhadap beragam kelas, penulis buku ini sampai pada kesimpulan diperlukannya rasa akutabilitas pada yang terkasih. Artinya, semua ucapan, tindakan, perilaku sekaligus cara pikir dalam penumbuhan pendidikan yang sehat serta berkeadilan membutuhkan rasa akuntabilitas siswa terhadap sesamanya sebagai sohib terkasih. Bukan sekadar teman cangkruk, tak cuma rekan kongkow. Melainkan, sejawat yang saling bisa menunjukkan rasa tanggung-jawab satu sama lain.

Ala kulli hal, dunia pendidikan memang penuh dinamika. Kita tidak akan memiliki kemauan, pengetahuan, atau alat untuk membangun komunitas pendidikan dan sistem yang secara aktif memusatkan keadilan, kesejahteraan, dan dukungan di antara anggotanya jika kita tidak bertanggung jawab (akuntabilitas) untuk mengembangkan kualitas dan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sendiri. Diperlukan perubahan paradigma di tingkat sistem berfokus pada bagaimana kita dapat bertransformasi di tingkat pribadi dan antarpribadi.

*Penulis adalah akademisi dan periset

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

- Dilema Ingin Jadi Muslim Otentik

- Politik Selfie Pejabat Publik

- Tianjin Saksi Sejarah Globalisasi Tiongkok